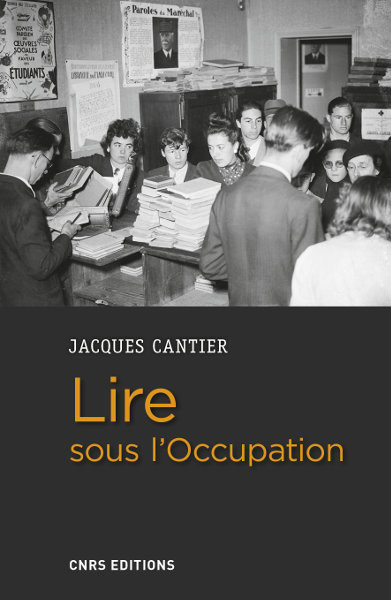

Sur Jacques Cantier, Lire sous l’Occupation, CNRS Éditions (index et bibliographie), 2019. 344 p.

Il fallait une réelle audace pour se lancer dans une telle synthèse, tant l’objet qui la sous-tend, ce portrait en profondeur d’un « lecteur aux mille visages » dans une période aussi complexe, peut nous échapper. Vision arrogante de l’histoire mais aussi distance culturelle et même linguistique par rapport aux générations de nos parents et grands-parents risquent de déformer notre perception des faits et événements. J. Cantier a non seulement recouru à d’immenses archives, aux nombreuses études déjà publiées, mais a aussi écouté, avec humilité et respect, les auteurs de journaux intimes (Hélène Berr, entre autres), scruté les correspondances privées (dont celle, récemment publiée, de Paulhan et de Drieu). Si son ouvrage nous passionne aujourd’hui, c’est grâce à ces allers et retours entre des sources aussi diverses, qu’il sait organiser avec la rigueur de qui cherche à comprendre, à faire comprendre avant de juger.

La première partie de Lire sous l’Occupation est consacrée à un état des lieux au moment de la défaite de 1940. S’il est utile de rappeler que moins de 5 % des membres d’une génération obtiennent alors le baccalauréat, l’évocation du corpus de textes littéraires étudiés dans le primaire, qui nous paraît aujourd’hui refléter des exigences étonnantes, nous montre l’importance que la France d’alors accorde à son patrimoine d’œuvres classiques, tous niveaux d’étude confondus. Au passage, l’auteur signale, en se référant à La République du certificat d’études de P. Cabanel (Belin, 2002), que la dénonciation obligée de « l’aliénation » due à la mémorisation de fables, de poésies ou de petits morceaux de prose gagnerait à être nuancée. Moins connues, sans doute, sont les deux censures qui s’exercent sur les publications : la catholique, incarnée par les prescriptions de l’abbé Bethléem, la communiste, appuyée elle aussi sur une réelle force de frappe (journaux à grand tirage, revues influentes, éditions).

La dénonciation de la littérature contemporaine, « défaitiste », qui fleurira sous Vichy, commence bien avant l’Occupation, mais le contrôle des livres sous la IIIe République finissante, assez empirique, est moins sévère que le contrôle des revues : les archives de J. Paulhan conservées à l’IMEC contiennent de nombreux textes « échoppés » avant publication dans la NRF (dont le ministère des Affaires étrangères, à cause de son retentissement international, veut aussi éviter les provocations).

Que lisaient-ils au front ? Pas du Guéhenno !

Le Figaro a publié dans son supplément littéraire, du 9 mars au 27 avril 1940, une enquête, « Ce qu’ils lisent », à laquelle ont répondu une vingtaine d’écrivains mobilisés. Extrait du dernier volet de l’enquête, donnant la parole à des non-lecteurs :

« Croyez-moi, Monsieur, la Richesse de la vie que nous vivons actuellement vaut mille fois plus que la pauvreté de tous les romans pathologiques dont les intellectuels nous inondent. Nous sortons de ce matérialisme à la Guéhenno et à tant d’autres qui ne laissent que de l’amertume dans le cœur et qui tuent l’esprit plus sûrement que toutes les drogues. […] Il faut que les intellectuels brûlent ce qu’ils ont adoré et se penchent sur ces âmes magnifiques qui leur en apprendront plus que les invertis. […] »

Capitaine Jean L’Hotte, commandant d’un escadron de chasseurs alpins

Sous l’Occupation, le monde de l’édition est soumis à une double censure, allemande et française, parfois ouvertement contradictoire, parfois incohérente. La réduction des stocks de papier disponibles – ils correspondent en 1944 à 1 % de la consommation d’avant-guerre – donne une arme efficace aux autorités pour éliminer les auteurs indésirables. Le livre devient un objet recherché et le commerce de la librairie connaît une grande prospérité, malgré les difficultés de l’heure (dont la coupure de la France en deux zones, l’interdiction de livrer en Alsace-Lorraine et dans le Nord), ou grâce à elles puisqu’il constitue le moyen d’évasion le plus simple. Les bibliothèques enregistrent une fréquentation inégalée et des consultations très variées qui ne se limitent pas à la grande littérature ou aux essais. Dix millions de livres sont confisqués par l’autorité occupante, aux collections publiques comme aux particuliers, dont un tiers sera restitué après guerre.

Des genres littéraires affaiblis par le triomphe du roman bénéficient d’une nouvelle popularité, telle la poésie, « pratique » parce que, servie par la réhabilitation des formes traditionnelles (et le talent d’un Aragon), elle se prête bien à la mémorisation, à la « contrebande » (le « clus trover » des troubadours permettant de « faire naître les sentiments interdits avec les paroles autorisées »). Aragon publie « Nymphée » dans Confluences (provoquant une suspension de quelques mois), Éluard « Une seule pensée » (qui deviendra « Liberté ») dans Fontaine. La surveillance des revues, dont les tirages restent importants (la NRF de Drieu tire à 9 500 exemplaires en décembre 1941) est inégale et joue davantage de menaces régulières que de suppressions effectives. Les censeurs préfèreraient que leurs directeurs s’autocensurent spontanément ou pratiquent un équilibre subtil entre concessions aux forces dominantes et audaces réelles, comme cela semble avoir été le cas aux Cahiers du Sud, accusés un temps d’avoir « fait la part belle à la propagande de Salazar » et d’avoir soutenu l’Ordre nouveau, mais crédités de la qualité de l’accueil réservé par Jean Ballard aux intellectuels réfugiés à Marseille. Il faut aussi noter le succès d’ouvrages historiques suspects, comme La Campagne de Russie : 1812, de Y. Tarlé, qui « parviennent à passer entre les mailles du filet » et nourrissent les espoirs.

Bientôt une presse clandestine s’organise et connaît une diffusion de plus en plus importante malgré les risques encourus : Les Lettres françaises passent de 2 à 3 000 exemplaires en 1943 à 12 000 en 1944.

Dans les secteurs directement contrôlés par Vichy, en particulier l’école laïque publique, qu’il faut mettre au pas, de nouvelles instructions en 1942 prennent le contrepied de celles de 1938 : la narration, qui privilégie l’individualisme, est réprouvée et les autorités scolaires prônent le retour presque exclusif à l’explication de textes, qui rassure en imposant une prétendue objectivité. Le retour à la tradition des œuvres classiques s’affirme, alors que Jean Zay voyait dans les livres contemporains comme dans l’étude de la presse, au moins à partir d’un certain âge, un moyen de stimuler l’attention des élèves et de les sensibiliser au pluralisme démocratique ; mais l’on n’insiste pas trop sur le XVIIIe siècle et ses Lumières, jugées subversives. L’enseignement secondaire est moins contrôlé et les philosophes restent au programme des classes de première.

Certains éditeurs, tel Nathan, repris par un administrateur provisoire, se conforment au nouvel état d’esprit, mais son représentant en Bretagne note, en mai 1941 : « Sur les centaines d’instituteurs rencontrés depuis le mois d’octobre, j’en ai trouvé très exactement deux qui semblaient acquis à l’idée de collaboration. » Et les éditions SUDEL parviennent à publier une nouvelle mouture de leur anthologie littéraire en 1943, où figurent Guéhenno (qui refuse absolument de publier le moindre texte pendant l’Occupation), Guilloux, Poulaille, Nizan, Charles-Louis Philippe, au prix de quelques modestes concessions. Leur manuel « se termine par un texte de Maurice Constantin-Weyer, évoquant l’embarquement d’un Franco-Canadien se portant en 1914 au secours de la Mère-Patrie, ce qui, dans le contexte de l’époque, peut apparaître comme une promesse de libération ».

Difficile, en revanche, de s’opposer ouvertement au culte national instauré en l’honneur de saint Péguy, avec le concours actif de son fils, Marcel, « prêchant la collaboration avec l’Allemagne, considérée comme la vraie nation chrétienne ». Sauf lorsqu’on s’appelle Romain Rolland et qu’en historien scrupuleux, partagé entre l’admiration et l’esprit critique, on s’attache à la totalité de l’homme et de l’œuvre.

J. Cantier s’intéresse aussi à la littérature pour la jeunesse et à la célèbre collection « Signe de piste » des prospères éditions Alsatia, qui publient sous l’Occupation La Mort d’Éric, pour clore le cycle de Serge Dalens. Mon expérience personnelle de jeune lecteur dans les années soixante m’incite à penser que l’état d’esprit de cette collection, aujourd’hui très suspecte et je crois introuvable dans les bibliothèques publiques, s’est maintenu, a été entretenu, au moins quinze ans après la guerre. J’ai découvert des livres du cycle du Prince Eric dans ma bibliothèque de classe de huitième, à l’école publique de la rue Rollin à Paris, plus d’une année avant d’entrer au petit lycée. La Tache de vin, « suite attendue du Bracelet de vermeil et du Prince Éric » a été rééditée par France Loisirs en 1985. La collection « Signe de piste » existait encore en 1962, avec une maquette modernisée et comportant de nouvelles catégories, aux côtés de « La Marine ou l’Aviation » et de « La Vie d’équipe » : « La psychologie des garçons et des filles. Les questions brûlantes » et « Les livres où les filles jouent un grand rôle ». Je pense avoir reçu pour un anniversaire, en 1964 ou 1965, Faon l’héroïque, de Maurice Vauthier, qui s’ouvrait sur une citation de Serge Dalens, extraite de sa préface à La Mort d’Éric. Le prince a aussi connu une sorte de résurrection à travers les héros scouts d’une revue pour jeunes (toujours dessinés par P. Joubert), La Fusée, qui, dans les années cinquante, luttaient contre la subversion communiste en Indochine.

Guéhenno est très présent par son Journal des années noires dans le livre de J. Cantier, qui avait comparé autrefois son journal à celui de Léon Werth dans les Cahiers Guéhenno (« Retour croisé sur deux journaux de guerre », n° 3, 2013).

L’auteur consacre de belles pages à ce réarmement moral que permettent pour Guéhenno les « livres anachroniques », parce qu’ils protègent de l’air du temps, de la propagande crétinisante. La conclusion de Lire sous l’Occupation nous met cependant en garde contre le « discours lénifiant sur l’énergie spirituelle à reconstruire qui irritait tant le prisonnier de guerre Georges Hyvernaud » et souligne, citant Léon Werth, qu’un bon livre « ne guérit pas toutes les peines ». Défense morale, essentielle, et non arme de guerre. Ce sont les occupants qui, à partir du printemps 1942, redéfinissent les faibles marges de liberté qu’ils autorisent et organisent « le resserrement des contraintes ». Reste que l’histoire racontée ici était simplement inconcevable dans d’autres pays soumis aux nazis parce qu’ils y avaient détruit immédiatement la possibilité de toute vie intellectuelle.

Jean-Kely Paulhan, septembre 2019

Vous aimerez aussi…

Publié le 01/05/2025

Compte rendu de l’AG du 22 mars

Compte rendu de l’assemblée générale du 22 mars 2025 Les Amis de Jean Guéhenno L’asse…

Lire la suite

Publié le 01/05/2025

Compte rendu de l’AG du 22 mars

Compte rendu de l’assemblée générale du 22 mars 2025 Les Amis de Jean Guéhenno L’asse…

Lire la suite

Publié le 01/05/2025

Amis visiteurs

Bienvenue sur le site Les Amis de Jean Guéhenno. Vous pourrez consulter le compte-ren…

Lire la suite

Publié le 01/05/2025

Amis visiteurs

Bienvenue sur le site Les Amis de Jean Guéhenno. Vous pourrez consulter le compte-ren…

Lire la suite

Publié le 20/01/2025

Nouvel an…nouvel élan

Nouvel an…nouvel élan Chers amis visiteurs, Les Amis de jean Guéhenno ont fêté leurs …

Lire la suite

Publié le 20/01/2025

Nouvel an…nouvel élan

Nouvel an…nouvel élan Chers amis visiteurs, Les Amis de jean Guéhenno ont fêté leurs …

Lire la suite

Publié le 20/01/2025

Pèlerinage Montolivien

Pèlerinage montolivien (bis) Répondant à l’invitation de notre ami castrais Jean-Luc …

Lire la suite

Publié le 20/01/2025

Pèlerinage Montolivien

Pèlerinage montolivien (bis) Répondant à l’invitation de notre ami castrais Jean-Luc …

Lire la suite

Publié le 02/10/2024

Amis Visiteurs

Nous venons de procéder à la mise à jour automnale de notre site. Les Cahiers 9-10 so…

Lire la suite

Publié le 02/10/2024

Amis Visiteurs

Nous venons de procéder à la mise à jour automnale de notre site. Les Cahiers 9-10 so…

Lire la suite

Publié le 09/07/2024

Amis Visiteurs

Les Amis de Jean Guéhenno fêtent leurs vingt ans cette année. Les trente-deux « irréd…

Lire la suite

Publié le 09/07/2024

Amis Visiteurs

Les Amis de Jean Guéhenno fêtent leurs vingt ans cette année. Les trente-deux « irréd…

Lire la suite

Publié le 05/04/2024

Amis visiteurs

Bienvenue sur le site des Amis de Jean Guéhenno qui fêtent cette année leurs vingt an…

Lire la suite

Publié le 05/04/2024

Amis visiteurs

Bienvenue sur le site des Amis de Jean Guéhenno qui fêtent cette année leurs vingt an…

Lire la suite

Publié le 04/04/2024

Elections européennes

Notre Europe et l‘Ukraine Au moment où approchent les élections européennes de juin 2…

Lire la suite

Publié le 04/04/2024

Elections européennes

Notre Europe et l‘Ukraine Au moment où approchent les élections européennes de juin 2…

Lire la suite